Gleichstellung

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist in der Schweiz seit 1981 in der Bundesverfassung verankert. Der Gleichstellungsartikel verpflichtet den Gesetzgeber, für rechtliche und tatsächliche Gleichstellung zu sorgen, und enthält ein direkt durchsetzbares Recht der Frauen auf gleichen Lohn bei gleichwertiger Arbeit. Der Gleichstellungsartikel geht auf eine 1975, in internationalen Jahr der Frau lancierte Volksinitiative für…

Read moreEherecht

Ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung der rechtlichen Gleichstellung von Frau und Mann bildet das 1988 revidierte Eherecht. Mit der Revision wurde die Frau von der blossen Gehilfin des Mannes zur Gleichberechtigten Ehepartnerin. Vor 1988 war der Mann das Oberhaupt der Familie er konnte seiner Ehefrau etwa verbieten, Verträge abzuschliessen oder eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Die Frau hatte den Haushalt zu führen. Das neue Eherecht basiert auf dem Grundsatz der gleichberechtigten Partnerschaft und der gemeinsamen Verantwortung der Ehegatten für die Erziehung und Betreuung der Kinder und für den Unterhalt der Familie. Die beiden Aufgabenbereiche gelten prinzipiell als gleichwertig, und die Arbeitsteilung bleibt der freien Entscheidung des Paares überlassen. Eine Ausnahme vom Gleichberechtigungsprinzip gab es bei der Namensfrage, dort trat erst 2013 eine gleichstellungsgerechte Regelung in Kraft trat. Das neue Eherecht wirkte sich bei einer Scheidung oft negativ für die Frauen aus. Ein weiterer Meilenstein…

Read moreRecht auf Bildung

Art. 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) besagt: «(1) Jeder Mensch hat Recht auf Bildung. Der Unterricht muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch.» 1874 hat die Schweiz die allgemeine Schulpflicht in der Verfassung verankert. 8 Jahre unentgeltlicher Schulbesuch wurden obligatorisch. Drei Jahre später wurde die Kinderarbeit geregelt, bzw. abgeschafft. Bald etablierten sich nach Geschlecht differenzierte Fächerangebote und Mädchen wurde noch bis ins 19. Jahrhundert der Zugang zur höheren Bildung (Sekundarschulen, Gymnasien, Universitäten etc.) verwehrt. Erst 1981 wurde die Gleichstellung im Bildungswesen im Artikel 4 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) festgehalten. Kinder von Sans-Papiers werden seit Ende der 1980er Jahre in den meisten Kantonen eingeschult. Es wurden Empfehlungen festgehalten, dass alle in der Schweiz lebenden Kinder unabhängig ihres Aufenthaltsstatus in den Unterricht integriert werden müssen. Trotzdem entstehen im Alltag für diese Kinder immer wieder Probleme, die von der Angst und dem Risiko, dass sie oder ihre Eltern gemeldet und ausgeschafft werden bis hin zu Sicherheitsprobleme bei Schulausflügen reichen. www.sans-papiers.ch Die EDK-Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder von 1991 fordern in Absatz 1, «Fachlicher und beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich sein, die höheren Studien sollen allen nach Massgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise offenstehen.»…

Read moreFrauen im Asyl- und Migrationsrecht

Frauen auf der Flucht[1] sind stärker als Männer von Gewalt, Ausbeutung und sexueller Belästigung bedroht, sie sind zudem häufig von männlichen Verwandten abhängig und müssen sich oft um mitfliehende Kinder kümmern. Die Ursachen der Flucht können geschlechtsspezifisch sein. Frauenflüchtlinge sind deshalb sowohl während aller Etappen der Flucht, als auch im Zielland auf besondere Schutzmassnahmen angewiesen. Die Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 enthält keine Hinweise darauf, wie eine geschlechtsspezifische Verfolgung beurteilt werden muss. Historisch gesehen wurde der Flüchtlingsbegriff weitgehend im Kontext männlicher Erfahrungen ausgelegt, Frauen im Asylwesen wurden nur als Anhängsel der Männer betrachtet. Ab den 1980er Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, dass viele Frauen aus individuellen Gründen, welche sich häufig von denjenigen der Männer unterscheiden, aus ihrem Heimatland fliehen. Darauf erarbeitete das UNHCR die ersten Richtlinien zum Schutz von Frauenflüchtlingen.[2] In der Schweiz bewirkte die Totalrevision des Asylgesetzes von 1998…

Read moreFrauenrechte in der Schweiz

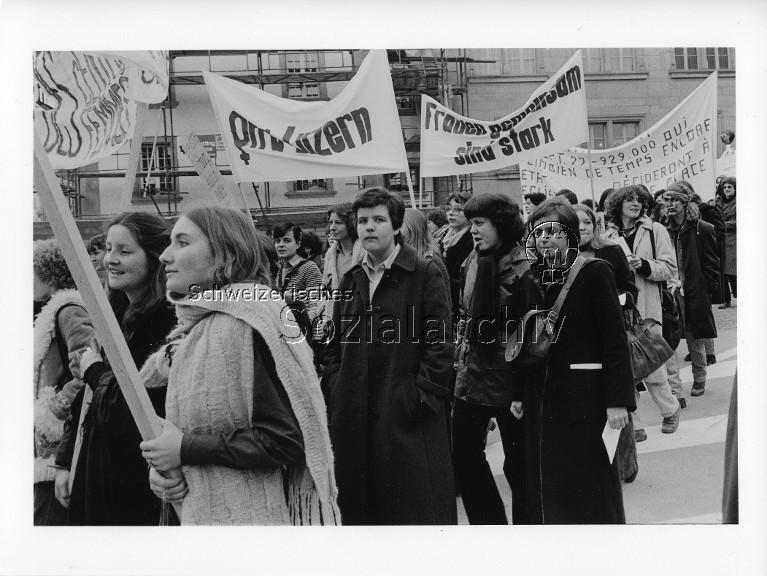

Als 1789 die französische Nationalversammlung die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen verkündete, wurden die Frauen ausschliesslich der privaten Sphäre zugeordnet. Deshalb gab es keinen Grund ihnen staatsbürgerliche Rechte zuzuerkennen. Seit Mitte der Neunzigerjahre des 20.Jahrhundert ist die Frauenfrage fester Bestandteil der allgemeinen Menschenrechtsdiskussion. 1945 wurde in der UNO-Charta das Geschlechterdiskriminierungsverbot postuliert. Das Beispiel Schweiz: Zwischen 1860 und 1874 organisierten sich Frauen in der Schweiz das erste Mal zur Frauenbewegung. Dabei wurden zivilrechtliche und politische Gleichstellung für die geplante erste Revision der Bundesverfassung gefordert. Das Stimmvolk nahm 1874 die Revision an, in der jedoch die politischen Rechte der Frauen nicht erwähnt wurden. 139 Frauen reichten 1886 ihre erste Petition an das Parlament ein. Dadurch fanden die Forderungen der Frauen erstmals…

Read moreGeschichte der Frauenbewegung

Die Frauenbewegung der Schweiz war im 20. Jahrhundert durch den Kampf für das Stimm- und Wahlrecht der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter geprägt. Bis in die heutigen Tage bleiben im Alltag die Lohndiskriminierung und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aktuell. In den 1890-er Jahren entstanden bürgerliche Frauenrechtsvereine sowie Zusammenschlüsse von Arbeiterinnen in der Schweiz. Die Frauen wollten Einfluss nehmen auf Gesetzesänderungen und strebten als Mittel dazu das Stimm- und Wahlrecht an. In der Schweizer Demokratie verwehrten die Männern den Frauen dieses Recht jedoch mehrmals in Abstimmungen. Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) durch den Bundesrat 1968 forderte die neue Frauenbewegung politische Rechte als Menschenrechte gemäss Art. 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR), welcher das allgemeine und gleiche Wahlrecht beinhaltet. Die Schweiz führte 1971 als weitaus letztes Land in Europa das Stimm- und Wahlrecht für Frauen auf der nationalen Ebene ein. Ab den 1920-er Jahren setzten sich progressive Verbände für Frauenerwerbsarbeit und die Berufsbildung ein (Art. 26 AEMR Recht auf Bildung), in der Mitte des 20. Jahrhunderts war aber die Einverdiener-Familie und das Bild der für die Familie engagierten Hausfrau vorherrschend. Mit der neuen Frauenbewegung ab den…

Read more